En guise d’épigraphe, voici un court texte de Blaise Cendrars daté de 1951, réponse à une enquête intitulée « Le roman que je n’écrirai jamais » :

Le roman que je n’écrirai jamais ?

Comment le savoir ?

Il ne faut jurer de rien. Depuis mes débuts, j’annonce 33 volumes en préparation. Déjà j’en ai publié plus de 40 à ce jour et, néanmoins, sur la feuille de garde de mon prochain bouquin figurera encore cette mention de 33 ouvrages en préparation, le nombre 33 étant le chiffre clé de l’activité et de la vie.

Je pourrais donner des titres. À quoi bon, j’en oublie et j’en invente tous les jours, de même que tous les jours je mène un roman à bout et en amorce mille autres qui m’obsèdent durant des années et prolifèrent dans tous les sens ou se dégonflent et crèvent sur le coup et se vident de toute substance [1]…

À la figure inhibitrice et unitaire du livre « impossible », Cendrars oppose ici le foisonnement vitaliste de ses projets d’écriture, et renvoie au péritexte de son œuvre publiée où celui-ci se trouve exposé et symbolisé. Cette pratique de l’autobibliographie prospective vaut chez Cendrars comme une sorte de signature, participant à la construction de la posture d’écrivain bourlingueur, polygraphe et graphomane qu’on lui connaît. Mais elle suggère aussi une manière hétérodoxe d’appréhender une œuvre par sa dimension potentielle, par le nuage virtuel des livres tour à tour désirés, ébauchés ou renoncés qui accompagnent, secondent son développement. Prenant l’exemple de Balzac, Cendrars s’étonne ainsi « qu’aucun érudit ou fin lettré n’ait encore eu l’idée de dresser l’inventaire de tous les projets des livres avortés dont [celui-ci] parle et qui pullulent dans sa correspondance » ; il ajoute :

Un tel inventaire, un catalogue méthodique et raisonné, un atlas, un panorama qui pourrait s’étendre à l’ensemble des auteurs contemporains et que j’intitulerais volontiers Manuel de la Bibliographie des livres jamais publiés ni même écrits ouvrirait des horizons nouveaux sur la chose littéraire [2] […].

C’est dans l’esprit de cet énième projet – abandonné par l’auteur, non sans ironie, aux « érudits » et « fins lettrés » – que je souhaiterais placer la présente étude. Sans avoir comme Cendrars systématisé dans ses ouvrages la mention de ses livres « à paraître », Barthes s’est lui aussi livré à l’exercice de l’autobibliographie prospective et mérite sans conteste d’être tenu pour un écrivain à projet. Par là, je veux dire que l’essayiste ne s’est pas contenté d’avoir des projets, chose banale en vérité, mais qu’il a fait de cette activité protensive un objet d’annonce, de délibération et de théorisation à part entière. Investissant livres, cours, articles et entretiens, trouvant un moment d’expression comble avec le grand projet de roman Vita Nova annoncé à la fin des années 1970, ces projets émaillent l’ensemble de l’œuvre, où ils occupent une place à la fois saillante et régulatrice, reconnue dans le fragment « plus tard » de l’autoportrait de 1975, où Barthes désigne sa « manie » du projet comme un des traits caractéristiques de sa rhétorique idiolectale et de son rapport à l’écriture [3].

Ainsi s’agira-t-il d’appréhender l’imaginaire barthésien du projet à partir de sa forme opératoire, en s’attachant à son versant publié, annoncé, adressé. Celui-ci constitue un petit genre auquel Barthes a donné le nom de prospectus et dont les formes et les enjeux restent à explorer. Confier ses projets à ses amis, à ses éditeurs, cela va de soi, mais quel sens y a-t-il à en faire part publiquement, à inscrire leur fantasme et leurs linéaments dans l’œuvre en marche ? Comme on le verra, cette poétique de l’œuvre à venir constitue un lieu privilégié de l’écriture de soi et du discours savant dont Barthes travaille conjointement à renouveler les formes, tout particulièrement dans les années 1970. Impliqué dans la négociation d’une identité d’essayiste-écrivain, aux prises avec l’hétéronomie qui la travaille, le prospectus relève d’une conduite qui s’oppose, mais aussi s’ajointe à la pratique de la commande, cultivée tout au long de son œuvre. Du grand projet sémiologique amorcé vers 1957 à l’ultime projet de roman en forme de conversion personnelle, en passant par les multiples prospectus « sérieux », velléitaires ou incitateurs égrainés au fil des ans, il se dessine une certaine histoire virtuelle de l’œuvre barthésienne, où se lit non seulement la variation des livres fantasmés, de leurs thèmes comme de leur forme, mais celle encore des modalités d’affirmation et de délibération publiques de cette écriture potentielle. Je m’appliquerai ici à esquisser un tableau général des formes et enjeux de ces anticipations, dans l’idée qu’il y a là pour Barthes une réflexivité heureuse, placée sous le signe épique de l’aventure, de la Novation, qui ne va pas sans scrupules, heurts ni contraintes, mais que l’auteur a toujours opposée et préférée à l’imaginaire douloureux et théoriquement suspect de la rétrospection, dénoncée comme une « catégorie de la mauvaise foi [4] ».

Quelque part entre Diderot, Sartre et Blanchot

Barthes a inscrit son travail dans l’élan d’un certain progressisme moderne, caractéristique du régime futuriste d’historicité [5]. Adossé aux catégories et aux méthodes de la linguistique, le « projet sémiologique » poursuivi par Barthes dans la décennie 1957-1967 participe en effet d’une dynamique collective, cumulative et émancipatrice de la connaissance, portée par l’ambition de produire une nouvelle forme d’intelligibilité du monde social. De ce point de vue, la théorie du Texte promue au côté de Tel Quel au tournant des années 1970 en appelle certes au décentrement des structures, à la pluralisation du sens et à la « libération du signifiant [6] », mais reconduit cette manière de se projeter collectivement dans l’avenir à coups de manifestes et continue, dans les termes d’une conception marxienne de l’histoire, de définir le moderne par la rupture franche avec l’ordre ancien et l’aimantation du nouveau. Suivant la célèbre formule de Barthes dans son article de 1973 sur le peintre Réquichot, « être moderne, c’est savoir ce qui n’est plus possible [7] ». On sait pourtant qu’au cours des années 1970 et en cette même année 1973 avec Le Plaisir du texte, Barthes soustrait de plus en plus sa voix aux doctrines instituées et aux avant-gardes de son temps, au point d’assumer dans Roland Barthes par Roland Barthes un « imaginaire de la solitude [8] », qui se manifestera de manière exacerbée dans Fragments d’un discours amoureux (1977), puis dans La Chambre claire (1980) sous le signe du deuil de la mère. L’avenir, en cette fin des années 1970, ne s’envisage plus tant selon le calendrier général du temps social et de l’histoire des idées, que suivant le calendrier viager [9] de l’existence intime et de la traversée des âges.

Une telle vue synoptique mérite d’être fortement nuancée : non seulement en raison du problème complexe des rapports du structuralisme d’une part, du poststructuralisme de l’autre, avec l’idée de progrès [10], mais en raison aussi de la manière ambiguë et d’emblée marginale qu’a eue Barthes de s’inscrire dans ces mouvements. Les invocations répétées au « projet sémiologique », les annonces multiples de programmes de recherches, de sciences en constitution, attestent à cet égard un certain enthousiasme scientifique, en même temps qu’elles accusent aussi la dimension précaire de l’entreprise et la situation de porte-à-faux institutionnel qui est celle de Barthes, dont on sait que la carrière s’est faite en marge de la vieille Sorbonne, à l’EPHE, dans les revues d’avant-garde, sur les terres de l’essai.

Dès les années 1950-1960, cette veine « progressiste » dont j’ai seulement esquissé les formes et les ambiguïtés [11], compose avec deux autres conceptions du projet auxquelles Barthes emprunte à des titres et des degrés divers, bien qu’elles soient largement antagonistes : l’existentialisme sartrien d’une part, où le concept de projet joue un rôle central, constitutif du sujet et proche synonyme de liberté, et d’autre part la poétique blanchotienne du livre à venir, qui réinterprète et radicalise les propositions de Mallarmé autour du grand projet de Livre idéal.

La première préface aux Essais critiques de 1964 me semble emblématique de ce syncrétisme barthésien. Introduisant une sélection d’articles courant du brechtisme des années 1950 à la sémiologie du tournant des années 1960 en passant par le Nouveau Roman, cette préface se signale par des accents blanchotiens très prononcés : Barthes refuse de rendre compte de l’évolution intellectuelle dont témoigne son recueil en invoquant une séparation irréductible entre l’écrivain et son œuvre publiée, séparation qui rappelle le « noli me legere » et la « solitude essentielle » développées par Blanchot dans les premières pages de L’Espace littéraire de 1955 [12]. « Écrire ne peut aller sans se taire ; écrire, c’est, d’une certaine façon, se faire “silencieux comme un mort” », proteste ainsi Barthes, célébrant dans l’écriture une activité liquidatrice, séparée, soustraite à la logique du « temps historique [13] ». Comme l’auteur de L’Espace littéraire et du Livre à venir, Barthes découvre dans le livre lui-même une catégorie trompeuse, impropre à saisir le caractère essentiellement dynamique et projectif de l’écriture :

Le texte matériel (le Livre) peut donc avoir, du point de vue de qui l’a écrit, un caractère inessentiel, et même dans une certaine mesure, inauthentique. Aussi voit-on souvent les œuvres, par une ruse fondamentale, n’être jamais que leur propre projet : l’œuvre s’écrit en cherchant l’œuvre, et c’est lorsqu’elle commence fictivement qu’elle est terminée pratiquement [14].

En minorant l’importance du dossier des « notes en vue du Livre » édité par Jacques Scherer en 1957, Blanchot avait exacerbé l’inachèvement du projet de Mallarmé pour en faire un trait structurel, essentiel, de la démarche du poète et plus largement de l’écriture en régime moderne. C’est alors le Coup de dés qui, mieux que tout autre texte, donnait à voir une sorte d’épure du Livre, réputé « sans autre contenu que la présence de son avenir infiniment problématique [15] ». Barthes relaye donc cette conception (auto)projective de l’écriture, qu’il envisagera bientôt sous les auspices du Texte. Mais alors que l’écriture blanchotienne est marquée du sceau du désœuvrement, de l’évanescence conjointe du moi et du monde, d’un mourir sans cesse différé, celle de Barthes se place au contraire sous le signe épique de l’aventure :

[…] le temps de l’écrivain n’est pas un temps diachronique, mais un temps épique ; sans présent et sans passé, il est tout entier livré à un emportement, dont le but, s’il pouvait être connu, paraîtrait aussi irréel aux yeux du monde que l’étaient les romans de chevalerie aux yeux des contemporains de don Quichotte [16].

Le second écart par rapport à Blanchot dont témoigne cette préface aux Essais critiques tient à l’insistance de l’auteur sur le statut du critique et sur le type d’adresse qui lie celui-ci à son public. À cet égard, le refus de la rétrospection posé à l’ouverture du texte ne mène pas seulement à cette inscription de l’écriture dans une temporalité épique que l’on vient d’observer, il aboutit, à la fin du texte, à la revendication déçue, à la quête éperdue d’un statut d’écrivain pour le critique essayiste :

[…] le critique est celui qui va écrire, et qui, semblable au Narrateur proustien, emplit cette attente d’une œuvre de surcroît, qui se fait en se cherchant et dont la fonction est d’accomplir son projet d’écrire tout en l’éludant. Le critique est un écrivain, mais un écrivain en sursis ; comme l’écrivain, il voudrait bien que l’on croie moins à ce qu’il écrit qu’à la décision qu’il a prise de l’écrire ; mais à l’inverse de l’écrivain, il ne peut signer ce souhait : il reste condamné à l’erreur – à la vérité [17].

S’il revient comme par essence à l’écriture de se présenter comme le projet d’elle-même, cette qualité ne saurait être simplement affirmée ou postulée, mais doit encore être socialement reconnue, conquise dans l’ordre de la communication. Pour Barthes, le critique est celui qui, vis-à-vis d’un public avide de réponses et d’engagements mondains, rappelle l’œuvre à cette dimension prospective et interrogative qui la caractérise en propre. Mais ce qu’il fait pour l’écrivain, nul ne le fait pour lui, en sorte que sa parole relève en quelque sorte d’un projet « au carré » : au projet conçu comme dynamique interne de l’écriture, s’ajoute celui, impossible à satisfaire sans délai, de sa propre reconnaissance dans le discours de l’essayiste.

Un tel drame de la reconnaissance mérite d’être mis en dialogue avec Sartre, d’autant que Barthes, en ces années, accompagne volontiers le mot projet de l’épithète « existentiel » et mobilise abondamment ce terme pour qualifier la démarche et l’œuvre des écrivains qu’il commente. On sait que depuis Le Degré zéro de l’écriture (1953), Barthes a renversé ou déplacé la question sartrienne de l’engagement et de la responsabilité du plan des contenus à celui de la forme et de la technique [18]. En soulignant la méprise qui frappe la communication littéraire, en présentant le critique comme un « écrivain en sursis », comme un Marcel de la Recherche, Barthes, certes, prend ses distances avec l’idée sartrienne voulant que la prose peut agir directement dans le monde social et contribuer à sa transformation. Il n’empêche que Barthes retrouve à sa manière ce mouvement inchoatif qui caractérise la dynamique de l’individuation dans la philosophie de Sartre : à l’en soi contingent et aliéné que sa liberté néantise, le sujet substitue un pour soi délibéré, mais cette projection n’aboutit pas, ne parvient jamais à la plénitude de l’essence. Pareil rapprochement devrait être approfondi et nuancé, mais ce pourrait bien être en un sens sartrien également que Barthes, au seuil de ses Essais critiques et malgré ses distances avec la morale de l’engagement, se présente comme un sujet latent, en projet. Pour l’heure, cet éthos clivé de l’essayiste, cette identité interdite suscite une forme de déploration, mais les lecteurs de Barthes savent qu’une grande partie de son œuvre consistera par la suite à déplacer ce problème, pour assumer bientôt de manière franche cette position d’écrivain dans le domaine de l’essai – actualisant du même coup la littérarité seulement conditionnelle du genre [19]. Dans le courant des années 1970, on peut dire que Barthes va progressivement remplacer ce discours du manque par celui de la projection et du fantasme : en 1978, au seuil de sa conférence « Longtemps, je me suis couché de bonne heure [20] », le professeur du Collège de France ne se projette plus dans la figure velléitaire du héros narrateur, mais dans celle de Proust lui-même, au moment où celui-ci parvient à lancer l’écriture de son grand œuvre et réalise une forme de conversion littéraire.

Portrait de l’artiste en (ses) projet(s) : Roland Barthes par Roland Barthes

Il est temps d’en venir au discours du « prospectus » évoqué en introduction, afin d’observer comment cet imaginaire du projet – jusqu’ici appréhendé par sa théorie ou sa thématisation générale – s’exprime ou plutôt se performe dans le discours public tenu par l’écrivain sur ses livres à venir. Inscrit dans la phase de la « moralité » placée sous le patronage de Nietzsche [21], postérieur donc aux heures les plus vives du programme sémiologique et de l’engagement textualiste, Roland Barthes par Roland Barthes est un ouvrage incontournable en la matière. Car l’auteur y a tout à la fois collationné, pratiqué et réfléchi cette forme prospective cultivée depuis longtemps, pour en mesurer les enjeux, les raisons, les effets. À quelques pages d’intervalle, vers la fin de l’ouvrage, on trouve trois fragments directement concernés par cette question.

Le premier, intitulé « Projets de livres », consiste en une autobibliographie prospective sous forme de liste, introduite par un commentaire parenthétique : « (Ces idées sont de différentes époques) [22] ». De fait, aucune date n’est ici mentionnée et lesdits projets en sont du même coup affectés d’une virtualité dédoublée : celle, d’abord, du livre potentiel qu’ils désignent, mais encore celle de l’intention de porter celui-ci à l’existence : virtualité de l’œuvre en projet, virtualité du projet lui-même. Comme dans les autobibliographies cendrarsiennes, où se confondent livres déjà écrits mais non publiés, projets effectivement en cours, simples ébauches ou fantasmes chimériques (« les bâtards, les larves et les avortons que je n’écrirai probablement jamais [23] »), Barthes cultive l’indétermination. Non qu’aucun de ces projets ne puisse être « sérieux » (ainsi d’Incidents que Barthes a hésité à publier), mais tout se passe comme s’ils étaient avant tout recensés pour eux-mêmes, pour l’exercice de style, pour le plaisir de l’énumération et du commentaire qu’ils suscitent. Notons que cette pratique doit sans doute être versée au dossier des rapports de Barthes à l’art conceptuel des années 1960-1970 qu’a ouvert Thomas Clerc, dans une étude centrée sur La Préparation du roman [24]. Affilié à ce courant, l’artiste et écrivain Édouard Levé a par exemple publié un livre entier composé de semblables descriptions « d’œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées [25] ». Or, s’il semble ici prendre au pied de la lettre le postulat énoncé par Sol LeWitt, définissant l’art conceptuel comme un art pour lequel « l’exécution est chose superficielle [26] », Édouard Levé s’inscrit aussi dans une filiation littéraire (via notamment la publication aux éditions POL). L’ouvrage présente certes des idées d’œuvres possibles, mais ces idées sont écrites, ordonnées dans un livre. Ainsi, à plus forte raison, des « Projets de livres » barthésiens, qui valent peut-être surtout pour l’autoportrait qu’ils manifestent en pointillé, à la manière du fragment « J’aime, je n’aime pas [27] » : dis-moi tes projets de livres, je te dirai qui tu es, quel imaginaire d’écrivain tu as. Tel semble être en somme le propos du fragment.

Second des trois textes annoncés plus haut, « Projet d’un livre sur la sexualité » confirme un tel investissement du projet dans l’écriture de soi. Bien que lui non plus ne mentionne aucune date, le texte est au contraire des « Projets de livres » fortement situé :

Voici un jeune couple qui s’installe dans mon compartiment ; la femme est blonde, maquillée ; elle porte de grosses lunettes noires, lit Paris-Match ; elle a une bague à chaque doigt, et chaque ongle des deux mains est teint d’une couleur différente de ses voisins ; celui du médius, plus court, d’un carmin lourd, désigne grassement le doigt de la masturbation. De là, de l’enchantement où me tient ce couple, que je ne puis quitter des yeux, me vient l’idée d’un livre (ou d’un film) où il n’y aurait ainsi que des traits de sexualité seconde (rien de pornographique) ; on y saisirait (on tenterait d’y saisir) la « personnalité » sexuelle de chaque corps, qui n’est ni sa beauté, ni même son air « sexy », mais la façon dont chaque sexualité s’offre immédiatement à lire ; car la jeune blonde aux ongles grassement colorés et son jeune mari (aux fesses moulées, aux yeux doux) portaient leur sexualité de couple à la boutonnière, comme une légion d’honneur (sexualité et respectabilité relevant de la même affiche), et cette sexualité lisible (telle, certainement, que Michelet l’aurait lue) emplissait le compartiment, par une métonymie irrésistible, bien plus sûrement qu’une suite de coquetteries [28].

Il est bien sûr possible de lire ce texte selon le modèle du tract, de l’affiche ou du teaser, mais ce qui compte ici n’est pas tant le livre annoncé que l’anecdote qui en fait naître le désir – désir lui-même imprégné et mû par l’érotisme diffus qui gagne le compartiment, sur l’évocation de laquelle le fragment conclut. Portrait de l’artiste en projet, tableautin rapportant la naissance contingente d’un fantasme de livre dans la trame du quotidien, ce texte illustre les deux aspects fondamentaux de la poétique du romanesque alors pratiquée par Barthes [29] : attention à l’incident [30], disponibilité attentive aux circonstances d’une part, et d’autre part effort pour soumettre le discours intellectuel au régime de distanciation énonciative que pose l’épigraphe du livre : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman [31] ». Barthes, autrement dit, annonce moins un projet qu’il ne se saisit de lui pour donner lieu à un fragment de vie, à une pièce de son autoportrait qui peut et doit être lue aussi pour elle-même [32]. Parce qu’il relève plus du biographème que du prospectus, plus de l’incident que de l’aventure, ce texte semble étrangement neutraliser la dimension protensive et volontaire du projet au profit d’une poétique présentiste.

J’en viens maintenant à la pièce décisive qu’est le fragment « Plus tard », où Barthes thématise la pratique anticipatrice dont on vient de voir deux exemples. Dans ce texte assez composite, Barthes procède à un renversement radical : commençant par désigner l’annonce du livre à venir comme une manie personnelle et comme une figure récurrente de sa rhétorique d’essayiste (la prolepse), il retrouve dans sa conclusion l’inspiration blanchotienne de la préface aux Essais critiques, pour reconnaître dans « ces manœuvres dilatoires, ces redans du projet » rien de moins que « l’écriture elle-même ». Car « l’œuvre n’est jamais que le méta-livre (le commentaire prévisionnel) d’une œuvre à venir, qui, ne se faisant pas, devient cette œuvre-ci [33] ». Outre les Essais critiques et leur intertexte proustien, ces lignes ramènent implicitement à Sade, Fourier, Loyola, où Barthes avait mis en avant la propension dilatoire de Fourier à multiplier programmes et avant-dire dans ses ouvrages : « pris dans les rets du méta-livre, son livre est sans sujet : le signifié en est dilatoire, retiré sans cesse plus loin : seul s’étend à perte de vue, dans le futur du livre, le signifiant [34] ». Ainsi le projet comme forme tient-il à la fois d’une écriture « classique », « lisible [35] » – faite de rouages rhétoriques qui s’offrent aisément à l’interprétation – en même temps que de l’utopie du Texte. On peut certes voir dans ce retournement un geste retors de justification, mais l’ambivalence qu’il instaure me semble aussi caractéristique de la manière mineure qu’a ici Barthes d’être moderne, dans sa capacité à décontextualiser certains concepts ou mots d’ordres avant-gardistes, pour s’en servir comme d’une sorte de loupe permettant de faire voir et sentir autrement des faits textuels ou extratextuels, a priori étrangers à leur radicalité.

Introduisant une nouvelle autobibliographie prospective pour illustrer son propos [36], Barthes souligne le fantasme encyclopédique, totalisant et monumental, que trahissent nombre de ces prospectus :

Ces annonces, visant la plupart du temps un livre sommatif, démesuré, parodique du grand monument de savoir, ne peuvent être que de simples actes de discours (ce sont bien des prolepses) ; elles appartiennent à la catégorie du dilatoire. Mais le dilatoire, dénégation du réel (du réalisable), n’en est pas moins vivant : ces projets vivent, ils ne sont jamais abandonnés ; suspendus, ils peuvent reprendre vie à tout instant ; ou tout au moins, telle la trace persistante d’une obsession, ils s’accomplissent, partiellement, indirectement, comme gestes, à travers des thèmes, des fragments, des articles : l’Histoire de l’écriture (postulée en 1953) engendre vingt ans plus tard l’idée d’un séminaire sur une histoire du discours français ; la Linguistique de la valeur oriente, de son lointain, ce livre-ci. La Montagne accouche d’une souris ? Il faut retourner positivement ce proverbe dédaigneux : la montagne n’est pas de trop pour faire une souris [37].

À lire ces lignes, qui montrent un Barthes relecteur de soi et de ses anciens énoncés programmatiques, sorte d’autoportrait au futur dans le passé, on voit comme l’essayiste s’attache à ironiser rétrospectivement cette veine progressiste et encyclopédique du tournant des années 1960, dont les projets sont ici réduits à de « simples actes de discours ». Reste qu’en inversant le topos antique [38], rendu notoire par La Fontaine, de la montagne et de la souris [39], l’autoportraitiste ne disqualifie pas ces actes de discours qui, pour être « creux », n’en sont pas moins impérieux et productifs à leur manière. Coutumier du genre, Barthes assume quant à lui la nécessité de tels « gestes » dans la fabrique de l’œuvre. De ce point de vue, le caractère suspendu, deux fois virtuel, des « Projets de livres » trouve ici une forme d’explication : en plus de participer à cette galvanisation, à cette refonte de l’œuvre passée dans le creuset du texte présent visé par le dispositif de Roland Barthes par Roland Barthes, ils témoignent aussi de la manière dont les textes s’écrivent, ils prennent place dans la continuité des usages prospectifs ordinaires, de cette « compulsion de programme » que confesse Barthes dans la gestion de son emploi du temps et de ses protocoles d’écriture. Au geste tapageur de l’annonce, succède ainsi le mouvement indiscernable par lequel ces projets agissent de façon oblique, restent « vivants » et irradiants, à la manière de cette pile atomique « Zoé 33 » dont Cendrars fait l’allégorie de ses projets. Enfin, en dépit de la monumentalité apparente de ses fantasmes, la forme prospectus apparaît à Barthes comme un moyen paradoxal de tempérer, de modaliser l’adresse du discours intellectuel. D’être prospective, l’écriture se fait invitation, incitation, elle « n’est jamais monumentale : c’est une proposition que chacun viendra saturer comme il voudra [40] ».

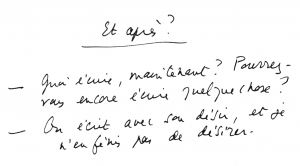

L’examen des trois fragments que je viens de passer en revue invite ainsi à placer l’écriture de soi pratiquée dans Roland Barthes par Roland Barthes sous le signe du projet : autoportrait de l’essayiste par ses projets, autoportrait de l’essayiste en projet, exerçant un rapport idiomatique à la pratique prospective. Cette lecture n’est pas exclusive, bien sûr, d’autres voies d’entrée dans l’ouvrage de 1975, mais elle me semble importante car elle met au jour un effort de Barthes pour conjurer l’un des risques majeurs liés à son entreprise autoportraitiste, risque anticipé et discuté dès le séminaire de 1973-1974 sur le Lexique de l’auteur. Associé au regard négateur d’Orphée, le principe de l’écriture de soi apparaît en effet à Barthes « simple comme une idée de suicide [41] » – dimension mortifère qu’exacerbe la collection des « Écrivains de toujours » où paraît l’ouvrage, invitant à voir celui-ci comme une sorte de mausolée de son auteur, dont le corpus n’est pas promis à l’éternité de la renommée sans être aussi réputé clos [42]. Face à pareil risque de clôture, la dimension projective du livre offre à Barthes le moyen d’inscrire son autoportrait dans le mouvement inachevé de l’œuvre. L’ouvrage, dès lors, ne se tisse plus seulement au fil de l’œuvre écrite comme le veut le cahier des charges de la collection, mais encore à celui de l’œuvre possible, des projets laissés en plan, des textes à venir. De cette peur face au spectre d’une clôture de l’œuvre, témoigne l’épigraphe conclusive du livre qui, intitulée « Et après ? » et reproduisant l’écriture manuscrite de Barthes, énonce le petit dialogue suivant :

— Quoi écrire maintenant ? Pourrez-vous encore écrire quelque chose ?

— On écrit avec son désir, et je n’en finis pas de désirer [43].

Dans ce court échange qui fait pendant à l’épigraphe inaugurale que j’ai déjà citée, Barthes, tout en reconnaissant le risque inhibiteur de son ouvrage, ouvre celui-ci sur un avenir appelé par un désir d’écrire présenté comme intarissable. Toutefois, il faut noter qu’une telle protestation vitaliste est suscitée par l’intervention d’une voix tierce, qui somme l’auteur de rendre compte de ses projets d’écriture, qui le défie dans sa capacité à remettre l’œuvre en marche après pareil ouvrage. Cette intervention extérieure, dont la prise en charge par l’écriture manuscrite semble dire à quel point elle est intégrée, intériorisée par l’auteur, introduit comme un vent d’hétéronomie au moment de l’envoi du livre. Le discours du projet participe bien, depuis au moins le XIXe siècle, d’un imaginaire de l’autonomie créatrice, « régime de singularité [44] » que l’essayiste traduit ici dans le langage des humeurs, du désir. Reste que ce discours n’en répond pas moins à une forme d’injonction sociale à répondre de ses projets. Pour le dire dans les termes de Bourdieu, le projet créateur de l’écrivain, même dans sa forme la plus autonomisée et individuée, demeure tributaire des interactions dont il est l’objet dans le champ. Il en reçoit toujours un certain sens public [45] avec lequel il lui faut composer – ce que Barthes, d’une certaine manière, met ici en scène et dénie tout à la fois. C’est cette hétéronomie à laquelle les prospectus barthésiens sont en bute que je voudrais évoquer pour finir, dans le souci de rendre sensible une certaine part des autres dans le discours volontaire du projet.

« Nihil nisi propositum »

Livre des projets, Roland Barthes par Roland Barthes est aussi un livre de commande, dont on sait que Denis Roche a suggéré l’idée à l’auteur lors d’une réunion du Seuil, et pour lequel ce dernier a reçu une avance sur recette [46]. Il va de soi que Barthes s’est approprié personnellement cette proposition en forme de boutade, consistant à prendre au pied de la lettre le titre de la collection, « x par lui-même » : de ceci, il a longuement rendu compte lors de son séminaire à l’EPHE, et le statut d’hapax de son livre dans la collection en témoigne exemplairement [47]. Il y a tout de même quelque chose de paradoxal dans cette manière qu’a Barthes de mettre en scène sa compulsion de projets tandis qu’il aura produit la grande majorité, voire la quasi-totalité de son œuvre sur commande. Pour le dire dans les mots de la sociologie de la littérature, on peut observer ici un phénomène de posture [48], terme qui ne connote rien de dépréciatif, de moral ou de psychologique, mais qualifie simplement la manière dont un auteur occupe une position dans le champ : on dira donc que Barthes, dans son autoportrait de 1975, occupe en écrivain à projet une position d’essayiste à commande, tout comme on a vu plus haut, sur un mode élégiaque, l’auteur des Essais critiques occuper une position de critique en romancier en sursis. Ici et là, le projet est l’occasion de figurer une prétention à l’autonomie dans le lieu même où l’écriture est soumise à différentes formes de contraintes extérieures, et ne saurait partant relever de ce seul désir matriciel allégué à la fin de l’autoportrait. En faisant cette remarque, je ne cherche pas à mettre en lumière un accès de mauvaise foi dans la présentation de soi barthésienne ; il s’agit plutôt de reconnaître dans ces énoncés programmatiques – disséminés dans l’œuvre et rassemblés dans l’autoportrait de 1975 – le siège d’un effort mené par l’auteur pour affirmer, pour faire valoir ses initiatives et fantasmes d’écriture à l’épreuve d’une certaine hétéronomie du discours de l’essai. S’il est vrai que la vertu dilatoire du projet est « l’écriture elle-même », comme le déclare Barthes dans le fragment « Plus tard », on mesure que la forme prospectus n’engage rien de moins que la littérarité du discours intellectuel, dont la reconnaissance ne saurait être gagnée d’avance mais se conquiert et surtout se construit, se signifie pas à pas, livre à livre.

Barthes est loin d’être resté silencieux sur sa pratique d’essayiste à commande. Il s’en est au contraire plusieurs fois expliqué lors d’entretiens dans les années 1970. Par exemple, lors du grand entretien télévisé de 1971 avec Jean Thibaudeau, il répond dans ces termes à la question de savoir ce qui « “programme” son travail » :

Je n’ai jamais écrit qu’un seul texte « pour rien », mon premier texte, celui que j’ai montré à Nadeau vers 1946, qui n’a pas été publié mais qui a déterminé les demandes suivantes. À part ce premier texte zéro, tous mes autres textes ont été écrits à la demande (lorsqu’on me laisse libre du sujet) ou à la commande (si l’on me donne le sujet, ce dont je ne me plains pas forcément). En somme j’ai toujours écrit pour répondre à l’incitation de quelqu’un [49].

La pratique essayistique d’un côté, celle de l’entretien de l’autre, tendent on le voit à produire des régimes différenciés de la présentation de soi. Loin d’être « désaffectée », la commande dont Barthes fait ici l’éloge demeure une pratique mêlée de désir, à la nuance près que ce désir ne sourd pas de la seule personne de l’auteur, comme les autobibliographies et les prospectus de Roland Barthes par Roland Barthes semblaient le laisser entendre. Au contraire, il réclame ce que Deleuze et Guattari ont nommé un agencement, une configuration, autrement dit, suivant laquelle le désir du sujet est toujours déjà relié à, affecté par, branché sur le désir de l’autre [50]. Dans sa réponse, Barthes précise que ces commandes auxquelles il aime à se soumettre facilitent sa production sans « exclu[re] en rien la jouissance de l’écriture, ni même […] ses “rêves” [51] ». Tout en les articulant l’une à l’autre, il en vient à distinguer écriture à projet et écriture à commande, exprimant son souhait encore velléitaire d’« écrire un texte “libre”, conçu en dehors de toute demande (si loin qu’on en recule l’origine), et par là même s’ouvrant à des expériences de forme (ce n’est jamais une forme que l’on vous demande : on n’est plus au temps où l’on vous demandait “un sonnet”) [52] ». On retrouve ici cette communication aliénée que déplorait la préface aux Essais critiques : le problème de la commande n’est pas l’intervention de l’autre dans l’impulsion ou l’orientation de l’écriture. Il tient plutôt à l’objet, au point de fixation de ce désir étranger, dont Barthes regrette qu’il s’attache la plupart du temps à des éléments thématiques. Néanmoins, au moment de cet entretien, l’essayiste préfère à tout prendre le régime de la commande à celui du projet libre, tant ce dernier est à ses yeux marqué du sceau coupable, narcissique, de l’imaginaire (pris au sens de Lacan [53]) dont il dénonce alors les manifestations dans les discours de la science et de la littérature :

Ces rêves ne sont pas irréalisables ; ce qui leur fait obstacle, c’est plutôt la conscience finale qu’ils dépendent d’un « imaginaire » et que la « vérité » de mon travail se place plutôt là où une demande assez précise, issue de la collectivité telle qu’elle est (une commande, si l’on veut), introduit dans mon programme, immédiatement et en quelque sorte naïvement, sans relais, sans alibis, sans transcendance, le désir de l’Autre : condition au prix de laquelle, compte tenu sans doute de ma propre structure névrotique, je puis rester à même le signifiant et ne pas me décevoir trop tôt de son perpétuel sursaut : c’est dans ce très court sursis que j’écris [54].

Comme il le précisera plus tard lors du cours sur La Préparation du roman en se demandant ce qui peut conférer à l’œuvre à faire un caractère de « Nécessité », le « désir de l’Autre » ne se confond pas avec le goût du public, car il est, peut-on dire, deux fois individué : étant le désir singulier de cet autre pour mon écriture singulière :

[…] la nécessité, c’est ce dont quelqu’un d’autre que vous a besoin à un certain moment (et c’est évidemment une idée qui est contraire à toute possibilité de « marketing » du livre, car c’est une nécessité qui est fondée en finesse, en fugacité et en individualité – mais c’est sans doute une nécessité qui suffirait à justifier d’écrire) [55].

En 1971, Barthes ne dénonce ni ne refuse la dépendance relative qui est la sienne au sein du champ intellectuel, il l’accepte comme un jeu. En revanche, il refuse à ce moment l’image de soi impliquée par la formulation d’un grand projet personnel. Une telle position va bien sûr évoluer au cours des années 1970, pour donner lieu à la fin des années 1970 à l’annonce et à la délibération d’un grand projet romanesque. Comme Mallarmé dans les années 1880, Barthes est alors non moins connu pour son œuvre publiée que pour l’intention d’écriture qu’il professe et qu’on lui prête, intention qui, de son vivant même, donne lieu à une forme de mythe. Cette assomption progressive d’une aspiration à former des projets « en dehors de toute demande » accompagne on le sait l’affirmation graduelle de l’imaginaire en ces mêmes années : à l’autocritique de l’imaginaire d’auteur du Roland Barthes par Roland Barthes, succède la défense de l’imaginaire amoureux dans les Fragments de 1977, et plus tard celle du deuil dans La Chambre claire. Dans cette perspective, la conférence au Collège de 1978 et le cours qui suivit pendant deux ans peuvent être appréhendés, entre autres choses, comme l’affirmation d’un certain imaginaire d’auteur, à condition de préciser que ce dernier caractérise moins la personne sociale de celui qui a écrit que celle, intime et artisanale, de celui qui veut écrire : imaginaire de scripteur, donc, plus que d’auteur, mais imaginaire quand même.

Formée au miroir d’une littérature conversionnelle multiple, puisée chez Dante, Chateaubriand, Michelet et surtout Proust, la vita nova alléguée par Barthes en 1978 le porte à se placer tout entier sous le signe du projet, projet qui ne se décline plus au pluriel, comme dans les autobibliographies prospectives de Roland Barthes par Roland Barthes, mais au singulier, et dont la dénomination en forme d’antonomase – le Roman – dit le caractère totalisant. Un tel projet ne prend sens, malgré tout, qu’à tâcher d’évacuer ou de dominer cette hétéronomie dont j’ai parlé, reconnue et analysée dans « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » et La Préparation du roman. L’œuvre projetée se substitue à la répétition aliénante des commandes et de leurs formats stéréotypés, elle suppose de s’émanciper de l’œuvre passée et de sa gestion réclamée par la société. Fait alors retour cette valeur euphorique du Nouveau, de l’aventure déjà rencontrée dans les Essais critiques :

[…] le nouveau, le Nouveau avec un grand N qu’on peut escompter, c’est seulement ceci : que la nouvelle pratique d’écriture rompe avec les pratiques intellectuelles antécédentes ; que l’écriture, la nouvelle écriture comme pratique (pas comme produit) se détache de la gestion du mouvement passé : le sujet écrivain subit une pression sociale incessante (je peux vraiment en témoigner) pour l’amener et pour le réduire, si je puis dire, à se gérer lui-même. Une fois qu’on a écrit, ce que la société vous demande n’est pas du tout d’écrire du nouveau, mais de gérer ce que vous avez écrit. C’est-à-dire de gérer son œuvre en la répétant. Je connais bien cela, ce n’est d’ailleurs pas une critique, il faut accepter le jeu social tel qu’il est, mais je connais bien les demandes qui me sont adressées. Or, neuf fois sur dix, ce sont des demandes innocemment venues de la doxa sociale, de la masse sociale, qui visent à me faire répéter ce que j’ai déjà dit. J’ai écrit il y a plus de vingt ans des Mythologies et ce qu’on me demande, ce sont toujours des mythologies. […] C’est évidemment cette espèce de ronron qui doit être interrompu. Il faut, à un moment dans la vie lié au certain âge dont j’ai parlé, décider si on va se mettre dans la gestion ou dans la novation, dans la production [56].

Dans ce passage, prononcé le 2 décembre 1978, la commande apparaît sous un jour paradoxal et aliénant, qui n’émane plus du désir individué dont j’ai parlé, mais d’une « doxa sociale », d’une « masse sociale » indifférenciée. Si cette commande est paradoxale, c’est qu’elle ne demande pas à l’essayiste de s’adapter à des contraintes extérieures, mais de reconduire, d’imiter cela même qui est tenu pour fonder l’œuvre passée en individualité et en originalité. On pense aux pages d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs sur Bergotte, où le narrateur oppose au « genre Bergotte », pastiché par tous ses « plats imitateurs [57] », la dynamique imprévisible de son style née de la confrontation de l’écrivain avec une « plénitude d’éléments réels et inattendus [58] » – jusqu’à ce que vieux et fatigué, lui-même en vienne à son tour à faire du Bergotte. Ainsi, pour Barthes, le comble de la commande, conséquence perverse du régime de singularité de la littérature, c’est de demander à l’écrivain d’écrire ce qu’il a déjà écrit, c’est de lui faire en quelque sorte commande de lui-même, ou du genre qui en tient lieu. Ou encore, chose plus retorse, d’une version dégradée de son propre fantasme : lors de son exposé au colloque de Cerisy en 1977, Alain Robbe-Grillet s’est ainsi plu à ventriloquer les demandes adressées à Barthes, à l’heure où les tentations romanesques alléguées par celui-ci suscitent étonnement et curiosité :

Je vois très bien comment [les interviewers] peuvent le faire [inciter Barthes à « sauter le pas » du roman] : « Vous qui aimez tant Werther, écrivez-nous de nouveau l’histoire de Charlotte ». C’est-à-dire : « Apparaissez-nous vraiment comme tout à fait réactionnaire par rapport à la modernité et rassurez-nous par un produit conforme à ceux que vous aimez dans l’histoire des lettres » [59].

Face à ces injonctions imaginaires conservatrices – au reste alléguées par Robbe-Grillet dans le souhait d’infléchir lui-même l’avenir de l’œuvre, en incitant l’essayiste à prendre le parti du « romancier moderne [60] » –, face encore à toutes les tâches sociales ordinaires susceptibles de divertir l’écrivain de sa tâche, le discours du projet en appelle donc à une forme de liberté, qui ne relève pas d’un état mais d’un effort, d’une tendance [61]. Le 3 mars 1979, lors de la première année de La Préparation du roman consacrée à la forme haïku et à la pratique de la notation, Barthes invoque une devise latine emblématique de cette tendance : « nihil nisi propositum [62] », formule ambiguë, pouvant à la fois signifier « rien sinon ce l’on m’a proposé de faire » et « rien sinon ce que je me suis proposé de faire ». Sans surprise, Barthes lève l’équivocité en faveur de la seconde acception, mais on a vu dans les « Réponses » de 1971 qu’il n’était alors pas loin de promouvoir la première. Plus encore que sa lettre, c’est le contexte où cette devise est mobilisée qui vaut d’être souligné : Barthes la formule lors d’un développement sur l’activité de notation et la disponibilité qu’elle réclame dans la vie ordinaire de l’écrivain. Il dit alors, dans une courte digression, avoir un temps pensé la porter en tête de son papier à lettres : invoquée dans l’espace de la correspondance, dans le moment donc où l’écriture est prise dans l’entretien des relations familières, mais aussi tenue de répondre aux demandes et obligations sociales, la formule est loin de dire une souveraineté irréductible de l’écrivain sur la conduite de son œuvre : elle est plutôt le nom d’une difficulté, d’un problème, elle désigne, sur le terrain même de l’hétéronomie, un effort pour reprendre la main sur ses investissements d’écriture.

Projet et clandestinité : Barthes en position d’amateur

Au terme de ce parcours au long de l’écriture potentielle de Barthes, j’espère avoir suggéré l’intérêt qu’il y a à prendre la mesure de ce discours de projet, de cette prospectographie dont l’essayiste est un praticien et un penseur décisif mais dont il n’est pas, bien entendu, le seul représentant [63]. Si je n’ai fait qu’effleurer le dossier central du projet romanesque des dernières années, c’est faute d’espace, mais c’est aussi dans le souci de mettre celui-ci en perspective dans le temps long de la carrière de l’essayiste. Barthes n’a pas attendu Vita nova et La Préparation du roman pour annoncer et discuter ses projets d’écriture. La dramatisation qui accompagne l’annonce de cet ultime projet n’en est, à cette aune, que plus sensible. Composant avec les conceptions modernes du projet, d’un certain progressisme ambiant dans les années 1960 à la mystique blanchotienne du livre à venir, en passant par l’existentialisme sartrien, Barthes aura fait du prospectus un lieu où fantasmer, délibérer et mettre en scène quelque chose comme une identité prospective : au gré de ces prospectus, Barthes livre un portrait virtuel de soi en écrivain à projet qui entre en tension avec sa pratique de la commande, tour à tour déplorée, masquée, affirmée, détournée, combattue. À considérer le projet d’écrivain du point de vue de sa mise en discours, plutôt que comme une illusion régulatrice (à la manière de Bourdieu) ou « absolu non substantiel [64] » (à la manière de Sartre), on voit que ce projet s’énonce et se dessine au gré d’une série d’actes contingents, situés, variables selon le temps mais aussi selon les lieux : autant de gestes, comme les nomme Barthes, qui donnent à voir et réfléchissent la prise mouvante et fragile du sujet sur son avenir d’écrivain.

Paradoxaux, enfin, les prospectus barthésiens ne le sont pas seulement parce qu’ils ont longtemps été formulés dans le cadre hétéronome de la commande dont ils masquaient ou requalifiaient la pratique, mais aussi parce qu’au fond Barthes a le plus souvent maintenu ses projets dans une sorte de silence, de mystère. De ce point de vue, le cours sur le roman manifeste la conscience qu’a Barthes d’avoir pris un risque, changé de manière :

On peut me dire – et on me l’a déjà dit – en annonçant publiquement (c’est le cas de le dire) que vous allez faire un roman, vous prenez un risque énorme. On ne m’a pas bien précisé quel risque, mais je le sens très bien, ce risque, et je dirais que c’est un risque « magique ». En effet, dire à l’avance, c’est bien connu dans toutes les magies du monde, c’est détruire ; nommer trop tôt, c’est attirer le mauvais sort (c’est la fable de la peau de l’ours : je suis en train de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, d’avoir tué le roman). D’ordinaire, je prends ce risque (d’annoncer ce que l’on va écrire alors que ce n’est absolument pas commencé, ni même vraiment projeté au sens technique du terme) très au sérieux, je m’empêche toujours de parler du livre que je vais faire. Bien que ce soit toujours la question, qui part d’ailleurs d’un très bon sentiment : Qu’est-ce que vous allez nous donner maintenant ? Qu’est-ce que vous allez écrire ? Qu’est-ce que vous écrivez ? Je peux parfaitement répondre à cette question si je n’ai pas l’idée d’écrire ce que je dis que je vais écrire. Mais si vraiment je vais l’écrire, si c’est dans le réel de ma pratique à venir, je réponds d’une façon, en général, extrêmement évasive. Or ici, ce n’est pas le cas. Pourquoi cette fois-ci prendre ce risque et, pour ainsi dire, provoquer les dieux ? Parce qu’il fait partie de la mutation dont j’ai parlé (que j’ai fantasmée sous le nom de Milieu du Chemin de la Vie) : cette mutation implique en effet la considération d’une sorte de Plus rien à perdre. Je prends le risque d’annoncer le roman que je veux faire parce que je considère, à tort ou à raison mais sincèrement, que je n’ai plus rien à perdre. Plus rien à perdre n’est pas du tout un mot de desperado, mais plutôt la recherche d’une opposition, d’une résistance réfléchie à cette expression (cet idiotisme) si française (qui semble hanter toutes les conduites françaises) : « perdre la face » [65].

Ainsi l’essayiste est-il confronté à une sorte de double bind, puisqu’à l’injonction de rendre compte de ses projets, s’ajoute ici celle de les taire. Pourtant, malgré ce pas que Barthes dit avoir franchi, malgré cette ultime annonce en forme de « plus rien à perdre », on sait que le professeur du Collège ne dévoilera rien de son projet réel, et préfèrera simuler la position de celui qui veut écrire un roman. L’annonce procède ici à l’inverse des prospectus et autobibliographies prospectives passées : tandis que celles-ci disaient l’objet du livre à venir mais taisaient ou virtualisaient l’intention de l’écrire, Barthes à présent déclare, emphatise sa décision, mais occulte très largement son sujet, sa matière, ses plans, son avancement. Du discours de méthode qui occupe alors les séances du cours, et délibère des étapes du projet d’écrire à travers les écrits personnels de Tolstoï, Proust, Kafka et d’autres, il se dégage alors, étrangement, un éthos d’amateur, au sens très positif que l’essayiste prête à ce terme. L’amateur, en effet, est pour Barthes « celui qui ne montre pas [66] », celui qui cultive amoureusement son art sans souci de faire œuvre ou d’exposer son image. Il emblématise un rapport émancipé à l’écriture, où les rôles de producteur et de consommateur se confondent ou permutent, où la technique s’exerce et se réfléchit innocemment, hors des valeurs professionnelles de perfection, de performance ou de virtuosité. Que le discours du projet puisse finalement se reconnaître comme une prosopopée de l’amateur [67], voilà qui en dit long, d’une part, sur cette parole indirecte et clandestine qui est paradoxalement celle du prospectus, quels que soient ses airs tapageurs. Mais voilà qui atteste aussi, d’autre part, un effort pour extravertir cette figure discrète de l’amateur, et parvenir à donner voix, par son truchement, à cette forme de réflexivité heureuse, aventureuse, que j’évoquais pour commencer sous le nom de projet et dont le fantasme anime l’œuvre entière de Barthes.

[1] Blaise Cendrars, « Le roman que je n’écrirai jamais », La Gazette des lettres, n° 9, 15 juin 1951, p. 52-53, repris dans Trop c’est trop [1957], Œuvres complètes, t. VIII, éd. Hughes Richard, Paris, Denoël, 1965, p. 301.

[2] Ibid., p. 304.

[3] Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, « Écrivains de toujours », 1975 (désormais RB), repris dans Œuvres complètes, éd. Éric Marty, Paris, Seuil, 5 tomes, 2002 (désormais OC), t. IV, p. 745-747.

[4] Essais critiques, Paris, Seuil, « Tel quel », 1964 (désormais EC), repris dans OC, II, p. 273.

[5] Suivant les analyses classiques de François Hartog, menées dans le sillage des travaux de Reinhart Koselleck, le régime futuriste moderne se fait jour en Occident à la fin du XVIIIe siècle, substituant au modèle antique de l’historia magistra vitæ un rapport au temps historique aimanté par le futur et sa puissance de novation. Voir François Hartog, Régimes d’historicité : présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 2003.

[6] Voir l’entretien avec Raymond Bellour : « Sur S/Z et L’Empire des signes », Les Lettres françaises, 20 mai 1970, repris dans OC, III, p. 668.

[7] « Réquichot et son corps », préface à Marcel Billot et Alfred Pacquement, Bernard Réquichot, Bruxelles, Éditions de la Connaissance, 1973, repris dans OC, IV, p. 397.

[8] « L’imaginaire de la solitude », RB, OC, IV, p. 678-679.

[9] Lors de la séance du 5 janvier 1980 du cours sur La Préparation du roman, Barthes affirme ainsi : « j’ai de l’Écrire un sentiment absolu (qui ne se termine pas avec l’œuvre mais qui la recommence), ou disons un sentiment viager (à la mesure de ma vie) », La Préparation du roman. Cours au Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980, Paris, éd. Nathalie Léger, Paris, Seuil, « Les cours et les séminaires au Collège de France de Roland Barthes » (dir. Éric Marty), 2015 (désormais PR), p. 281.

[10] Pour moderniste et futuriste qu’elle soit par la nouveauté de ses méthodes et de ses références, on sait que la sémiologie s’est vue, avec le paradigme structuraliste tout entier, reproché de nier le mouvement de l’histoire, voire de contribuer à le figer sous la chape synchronique de la structure ou du système. Sans entrer plus avant dans ce débat, je renvoie à la récente thèse d’Hessam Noghrehchi, Barthes, l’histoire, les historiens, thèse de doctorat en littérature générale et comparée, dir. Tiphaine Samoyault, Paris III, soutenue le 5 décembre 2017, et au livre de Kristin Ross, Aller plus vite, laver plus blanc. La Culture française au tournant des années 1960, trad. angl. Sylvie Durastanti, Paris, Abbeville, 1997. Dans la phase textualiste ou poststructuraliste de Barthes, le futur ne s’appréhende pas sous le signe d’un progrès cumulatif, mais plutôt sous celui de l’apocalypse, d’une décomposition de la culture capitaliste et bourgeoise occidentale, qu’accompagnerait ou accélèrerait l’écriture et la théorie modernes. Voir par exemple l’entretien « Sur la théorie », VH 101, été 1970, repris dans OC, III, p. 689-696.

[11] Sur la question de l’anticipation dans le rapport de Barthes à la discipline sémiologique, voir Sémir Badir, « Barthes et les disciplines », dans Jean-Pierre Bertrand (dir.), Roland Barthes. Continuités, Paris, Bourgois, « Titres », p. 27-46, ainsi que l’étude de Fanny Lorent dans le présent numéro.

[12] « L’écrivain ne peut pas séjourner auprès de l’œuvre : il ne peut que l’écrire, il peut, lorsqu’elle est écrite, seulement en discerner l’approche dans l’abrupt Noli me legere qui l’éloigne de lui-même […] », L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955 p. 14. Ou encore : « […] la solitude, si elle est le risque de l’écrivain, n’exprimerait-elle pas ce fait qu’il est tourné, orienté vers la violence ouverte de l’œuvre dont il ne saisit jamais que le substitut, l’approche et l’illusion sous la forme du livre ? L’écrivain appartient à l’œuvre, mais ce qui lui appartient, c’est seulement un livre, un amas muet de mots stériles, ce qu’il y a de plus insignifiant au monde. » L’Espace littéraire, op. cit. p. 13.

[13] « [L]e temps de l’écrivain est un temps opératoire, et non un temps historique, il n’a qu’un rapport ambigu avec le temps évolutif des idées, dont il ne partage pas le mouvement », EC, OC, II, p. 274.

[14] Ibid., p. 275.

[15] Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 318.

[16] EC, OC, II, p. 275.

[17] EC, OC, II, p. 282.

[18] Voir sur ce point Tiphaine Samoyault, Roland Barthes, Paris, Seuil, « Fiction & Compagnie », 2015 : ch. 8, « Barthes et Sartre », « La querelle des responsabilités », p. 254-262.

[19] Suivant la terminologie théorisée par Gérard Genette dans Fiction et diction, Paris, Seuil, « Poétique », 1991, p. 11-40.

[20] « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », conférence au Collège de France, 19 octobre 1978, publiée dans la collection « Les Inédits du Collège de France », 1982, repris dans OC, V, p. 459-470.

[21] Suivant le tableau des « Phases » proposé par Barthes dans son autoportrait de 1975, RB, OC, IV, p. 718-719.

[22] « Projets de livres », RB, OC, IV, p. 723.

[23] Blaise Cendrars, « Le roman que je n’écrirai jamais », art. cit., p. 304.

[24] Thomas Clerc, « Barthes conceptuel (La Préparation du roman) », communication au colloque « Roland Barthes, littérature et philosophie autour des années 1960 », dir. Michel Murat, Frédéric Worms et Marielle Macé, Paris, ENS Ulm, 28-29 mars 2008, enregistrement disponible ici : http://www.roland-barthes.org/audio_sur_barthes3.html, page consultée le 07/02/2018.

[25] Édouard Levé, Œuvres, POL, 2002.

[26] Sol LeWitt, « Alinéas sur l’art conceptuel », dans Charles Harrison et Paul Wood, Art en théorie, 1900-1990, Une anthologie, Paris, Hazan, p. 910, cité par Patrice Maniglier dans « Du conceptuel dans l’art et dans la philosophie en particulier », dans M. Alizart et C. Kihm (dir.), Fresh Théorie II, Paris, Léo Scheer, 2006, p. 499.

[27] RB, OC, IV, p. 118.

[28] RB, OC, IV, p. 737.

[29] Voir sur ce point l’étude de Marielle Macé, « Barthes, romanesque », dans Barthes, au lieu du roman, Paris/Québec, Desjonquères/Nota bene, 2002, p. 173-194.

[30] Comme y invite Barthes dans son article sur Aziyadé de Pierre Loti, « il faut prendre le mot dans un sens aussi mince, aussi pudique que possible. L’incident, déjà beaucoup moins fort que l’accident (mais peut-être plus inquiétant) est simplement ce qui tombe doucement, comme une feuille, sur le tapis de la vie ; c’est ce pli léger, fuyant, apporté au tissu des jours ; c’est ce qui peut être à peine noté : une sorte de degré zéro de la notation, juste ce qu’il faut pour pouvoir écrire quelque chose. » (« Pierre Loti : Aziyadé » [1971], Nouveaux essais critiques, à la suite du Degré zéro de l’écriture [1953], Paris, Seuil, « Points », 1972, repris dans OC, IV, p. 109.)

[31] RB, OC, IV, p. 577.

[32] Cette naissance contingente du projet, qui devient ici le sujet même de l’écriture, illustre ce propos de Barthes dans le grand entretien filmé avec Jean Thibaudeau de 1970 : « Un rêve d’écriture n’est pas forcément compact ; on ne forme pas le projet d’un livre d’une façon organisée, volontaire, justifiée, mais plutôt par bribes de désir, éclats d’envie, qui surgissent à n’importe quel contact proposé par la vie et qui ne portent pas forcément sur des idées importantes », publié dans « Réponses », Tel Quel, 1971, OC, III, p. 1040.

[33] « Plus tard », RB, OC, IV, p. 746.

[34] Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, « Tel Quel », 1971, OC, III, p. 780.

[35] L’auteur retrouve ici le constat du fragment « Forgeries » de son autoportrait, RB, OC, IV, p. 669.

[36] Barthes référençant cette fois les passages de son œuvre où les projets en question sont annoncés, un niveau de réflexivité supplémentaire se fait jour.

[37] RB, OC, IV, p. 745.

[38] Pris dans les fables de Phèdre (V, 24), mais surtout à l’Art poétique d’Horace : « Et vous n’irez point, comme autrefois ce poète cyclique, mettre en commençant : “Je chanterai la fortune de Priam et une guerre et une guerre illustre.” Qu’a-t-il à nous dire, notre faiseur de promesses, pour ouvrir si grand la bouche ? La montagne va accoucher, ce sera la naissance ridicule d’une souris. » Voir Horace, Art poétique, v. 136-140, dans Épîtres, trad. lat. François Villeneuve, Paris, Les Belles lettres, 1967 [1936].

[39] Dans « La Montagne qui accouche », au livre V des Fables, on se souvient que le fabuliste moque ces auteurs annonçant haut et fort leurs projets d’épopée sans pouvoir s’en tenir à la hauteur : « Quand je songe à cette Fable / Dont le récit est menteur / Et le sens est véritable, / Je me figure un Auteur / Qui dit : Je chanterai la guerre / Que firent les Titans au Maître du tonnerre. / C’est promettre beaucoup : mais qu’en sort-il souvent ? / Du vent », Jean de La Fontaine, « La Montagne qui accouche », Fables, V, 10, repris dans Œuvres complètes, éd. Jean-Pierre Collinet, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2 tomes, 1991, t. I, p. 192.

[40] RB, OC, IV, p. 746-747.

[41] « La coïncidence », RB, OC, IV, p. 637.

[42] Sur cette collection, sa dimension symbolique, son cahier des charges et l’implication des auteurs dans la production de leur propre volume, voir Mathilde Labbé, « Dialogue de l’écrivain et du critique. Une étude de la pluri-auctorialité dans les collections “Poètes d’aujourd’hui” et “Écrivains de toujours” », Mémoires du livre, vol. 7, n° 1, automne 2015 : « Une fabrique collective du patrimoine littéraire (XIXe-XXIe) : les collections de monographies illustrées » (dir. Mathilde Labbé et David Martens), https://www.erudit.org/fr/revues/memoires/2015-v7-n1-memoires02426/1035762ar/, page consultée le 07/02/2018.

[43] « Et après ? », RB, OC, IV, p. 771.

[44] Suivant l’expression théorisée par Nathalie Heinich. Voir Ce que l’art fait à la sociologie, Paris, Minuit, « Paradoxe », 1998.

[45] Sur cette notion de « sens public » de l’œuvre, voir Pierre Bourdieu, « Champ intellectuel et projet créateur », Les Temps modernes, novembre 1966, n° 246, p. 865-906.

[46] Sur la genèse de Roland Barthes par Roland Barthes, voir l’édition critique du Lexique de l’auteur, suivi de fragments inédits du Roland Barthes par Roland Barthes : séminaire à l’École pratique des hautes études, 1973-1974, éd. Anne Herschberg-Pierrot, Paris, Seuil, 2010, ainsi que Anne Herschberg-Pierrot, « Lexique d’auteur et miroir encyclopédique : sur la genèse du Roland Barthes par Roland Barthes », Recherche & Travaux, n° 75, 2009, p. 21-34.

[47] Relativisant cet hapax, Mathilde Labbé rappelle que « c’est Pierre Seghers, et non Roland Barthes, qui réalise le premier, en 1967 et aux éditions Seghers, le programme idéal de l’auteur présenté par lui-même que formule le titre de la collection “Écrivains de toujours” », « Dialogue de l’écrivain et du critique », art. cit., § 30.

[48] Sur ce terme, voir la récente mise au point théorique et bibliographique de Jérôme Meizoz, « La posture d’auteur », dans l’Atelier de théorie littéraire de la revue LHT Fabula, 2017, http://www.fabula.org/atelier.php?La_posture_d%27auteur, page consultée le 07/02/2018.

[49] « Réponses », entr. cit., OC, III, p. 1040.

[50] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, « Critique », 1980.

[51] « Réponses », entr. cit., OC, III, p. 1040.

[52] Ibid.

[53] En suivant Lacan qui distingue la notion du symbolique (ordre discriminant du langage) et du réel (ordre opaque et indivis résistant à la symbolisation), Barthes place à partir de la fin des années 1960 l’imaginaire sous le signe du narcissisme et de la méconnaissance à soi du sujet.

[54] Ibid.

[55] PR, p. 358.

[56] PR, p. 21-22.

[57] Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleur, dans À la recherche du temps perdu, éd. Jean-Yves Tadié et al., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 4 tomes, 1987-1989, t. I, p. 540-541. Je souligne.

[58] Ibid.

[59] Prétexte, Roland Barthes, Paris, Union Générale d’Édition, « 10-18 », 1978, p. 253.

[60] Ibid. Voir sur ce point, et pour la citation précédente, Fanny Lorent, « De Cerisy-la-Salle à Rio de Janeiro. Barthes, Robbe-Grillet et la question du roman », dans Roland Barthes. Continuités, op. cit., p. 467.

[61] De ce point de vue, le geste du prospectus consiste d’une certaine manière à prendre le public à témoin d’une commande passée à soi-même, engageant par là quelque chose de l’ordre d’une promesse.

[62] PR, p. 202-203.

[63] Dans le cadre de mon doctorat, je me penche en particulier sur deux autres auteurs à projet du second XXe siècle, Georges Perec et Jacques Roubaud, mais je tâche aussi d’interroger les formes de ce discours sous l’Ancien Régime, époque qui a vu se développer des projets, plans et desseins et autres promesses de livres publiés en brochures ou en livres – ancêtres des appels à souscriptions, mais aussi, indirectement et lointainement, de cette forme moderne du prospectus que l’on observe chez Barthes et d’autres. Pour un résultat provisoire de ce travail, voir Adrien Chassain, « La rhétorique du projet dans l’œuvre de Georges Perec », dans C. Reggiani (dir.), Relire Perec, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « La Licorne », 2017.

[64] L’Être et le néant, op. cit., p. 606.

[65] Cours du 16 décembre 1978, PR, p. 52.

[66] « Réquichot et son corps », art. cit., OC, IV, p. 396.

[67] Le 15 décembre 1979, troisième séance de la seconde année de son cours, Barthes affirme en effet : « Je dirai d’une façon générale que le cours, aussi bien l’année dernière que cette année, découle d’un intérêt général, que j’ai déjà eu l’occasion d’écrire à propos de la musique, à propos de la peinture, donc d’un intérêt général pour l’Amateur, pour celui que l’on appelle un amateur et pour les pratiques et pour les valeurs de l’Amateur. » PR, p. 312. Sur la figure de l’amateur dans l’œuvre barthésienne, voir Adrien Chassain, « Roland Barthes : “les pratiques et les valeurs de l’amateur” », dans Fabula LHT, octobre 2015, n° 15 : « “Vertus passives” : une anthropologie à contretemps » (dir. Alexandre de Vitry et Mathieu Vernet), http://www.fabula.org/lht/15/chassain.html, page consultée le 07/02/2018.